駐輪場助成金とは?〜放置自転車を減らすことが目的〜

ヨコトクくん

ヨコトクくん駐輪場の整備には自治体によって様々な助成金が出ることがあるんです。

多くの自治体では、自転車の駐輪場(自転車等駐車場)を整備する際に、費用の一部を補助する助成金制度を設けています。

地域によって制度の名称や条件は様々ですが、共通している目的は放置自転車の解消です。

駅前や繁華街に自転車があふれる問題は社会問題化しており、これを解決するために民間による駐輪場整備を自治体が支援しています。自治体からの補助金を活用すれば、駐輪場設置の経済的負担を軽減でき、地域の自転車利用環境を改善することができます。

多くの自治体では、駅周辺や商業地域など公共性の高いエリアでの駐輪場整備に助成を行っています。

助成を受けるためには、駐輪場が条例で定められた放置禁止区域内にあることや、一定台数以上(例:30台以上)の収容力を持つことなど、各自治体が定める条件を満たす必要がありますが、自治体によっては数百万以上の助成金を設けていることも多いです。

自治体ごとに助成内容が異なるため、事前に各自治体の公式サイトや担当課で最新情報を確認しましょう。

https://www.city.koto.lg.jp/470802/kurashi/kotsu/jitensha/hojokin.html

駐輪場助成金の種類

駐輪場に関する助成金には、いくつかの種類・用途があります。主なパターンとして以下が挙げられます。

新設・増設に対する助成

新たに駐輪場を設置する場合や、既存の駐輪場を拡張する場合の工事費を補助します。工事費(駐輪ラック設置費用や屋根設置費用など)の 1/2以内 を補助する自治体が多いです。例えば神奈川県藤沢市では新設・増築は経費の2分の1まで補助する制度があります。整備に必要な駐輪ラック1基ごとの費用や屋根設置費用なども対象となり、事業者の負担軽減に繋がります。

改修・リニューアルに対する助成

老朽化した駐輪場の改修や設備更新にも助成金が利用できる場合があります。藤沢市では既存駐輪場の改築には経費の1/3以内が補助対象となっており、他の自治体でも 改修工事費の一部(1/3〜1/2) を支援する例があります。古いラックを二段式ラックに交換したり、防犯カメラや照明を追加したりする際に、こうした補助を受けられるケースがあります。

防犯設備・安全対策への助成

自治体によっては、防犯カメラの設置や盗難防止策、バリアフリー化(スロープ設置など)に対する補助を用意していることもあります。これら単独の設備導入助成は少ないものの、駐輪場整備補助の一環で安全設備の費用も補助対象に含まれているのが一般的です。

利用料補助

駐輪場設備のようなハード面の整備だけでなく、駐輪場の「利用者」に対する補助を行う自治体もあります。例えば、茨城県かすみがうら市では市民が民間駐輪場を定期利用する場合に利用料金の一部を助成する制度があります。また千葉県野田市では、通学のため民営駐輪場を定期利用する学生に対し、月極利用料を補助する制度を設けています(「学生の民間駐輪場使用料助成金」)。このように利用料補助は利用促進が目的で、直接的な施設整備ではなく利用者の経済的負担軽減を図る種類の助成金です。

助成のおかげで放置自転車が激減した自治体もたくさんあるんだよ。

助成金の申請方法

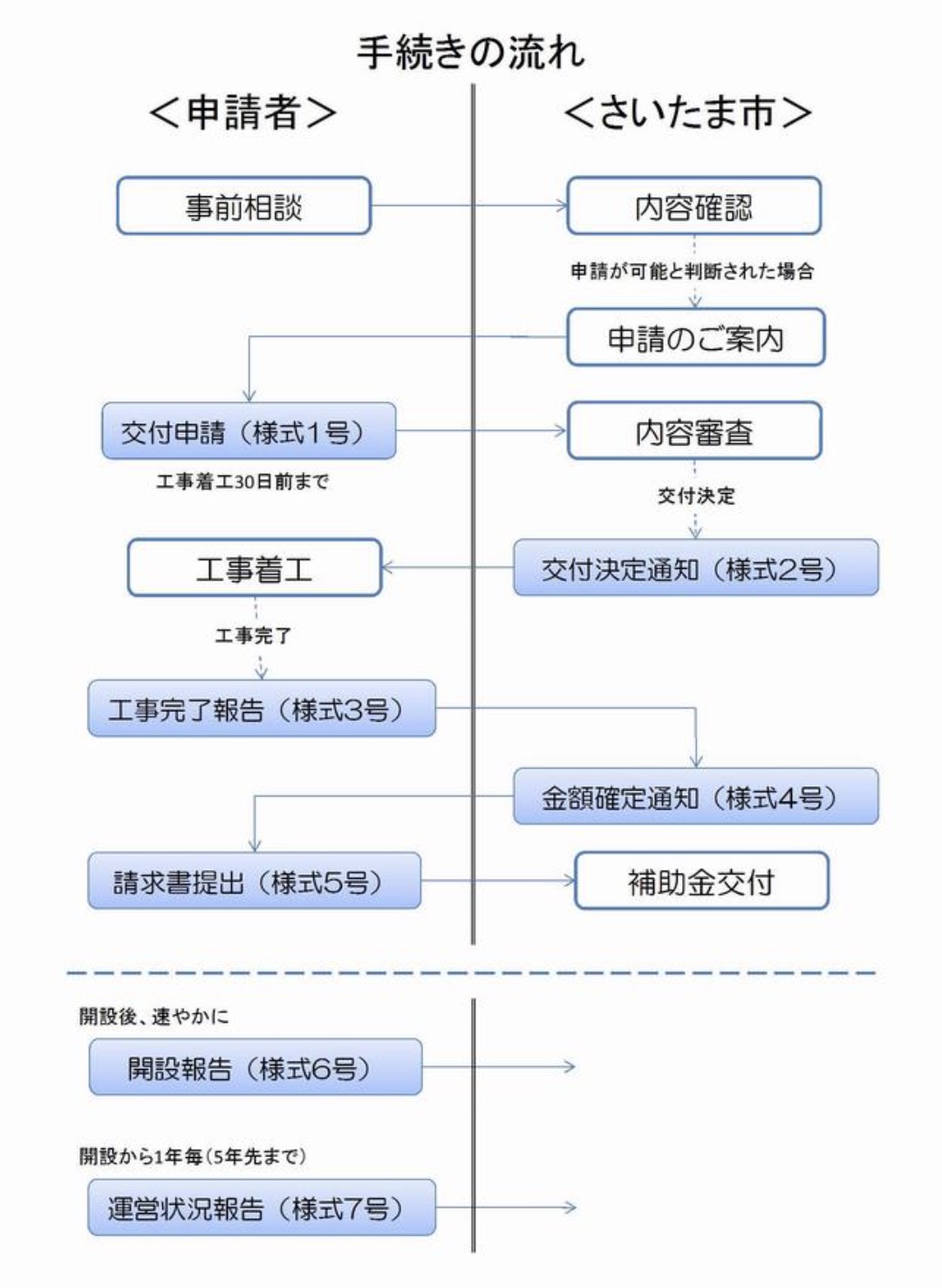

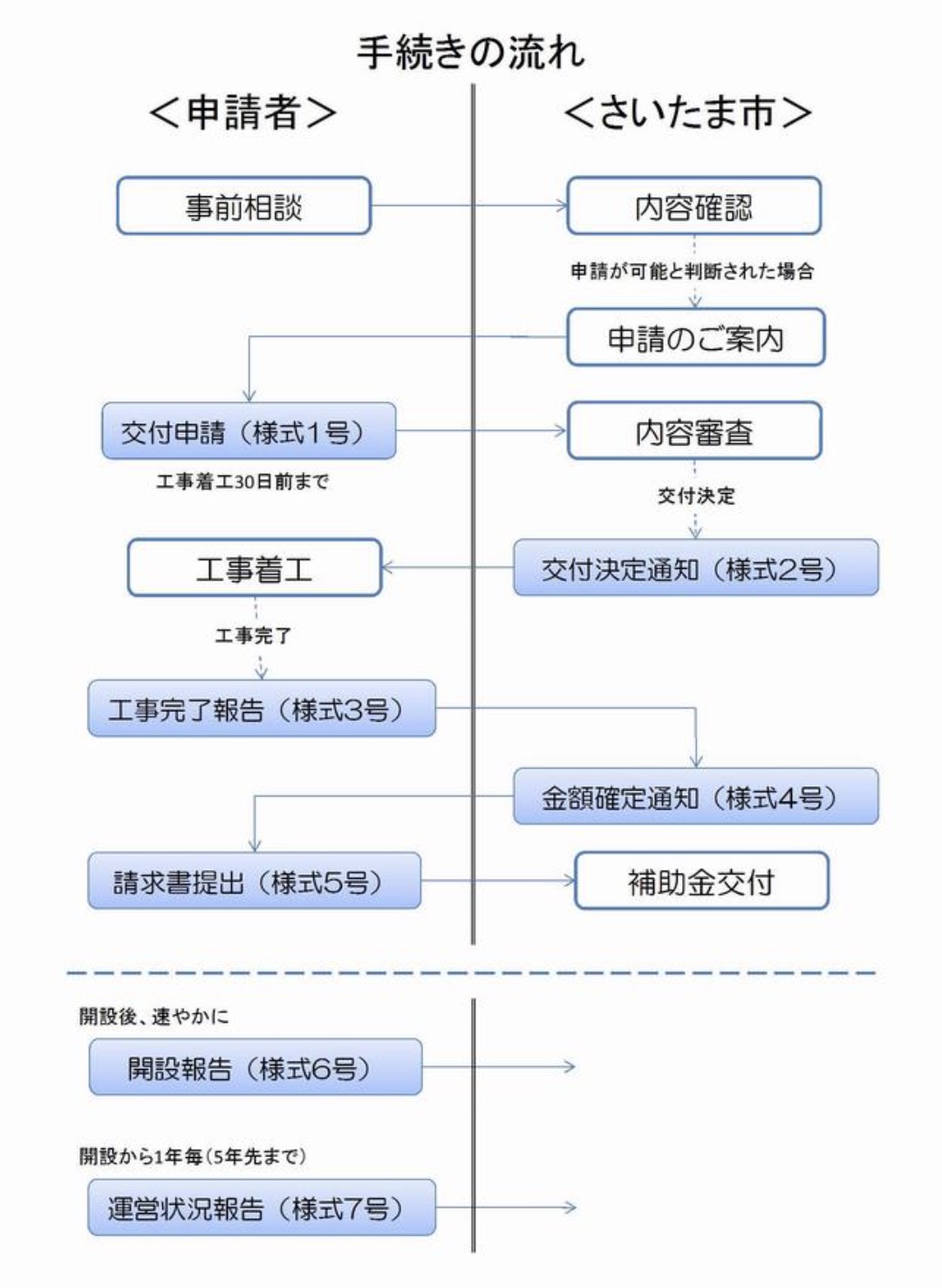

助成金を受けるには、各自治体の定める 申請手続き を踏む必要があります。一般的な申請の流れとポイントは次のとおりです。自治体によって細かい申請様式の違いはありますが、基本的な流れはほとんど同じです。

計画段階で自治体担当部署へ相談することが推奨されます。多くの自治体で「申請前に必ず担当課へご相談ください」と案内されており、必要書類が揃っていない申請は受理されません。まずは電話や窓口で計画概要を伝え、助成要件に合致するか確認しましょう。屋根付き駐輪場の場合、建築確認申請が必要になるケースもあるので、併せて確認が大切です。

申請には所定の申請書に加え、計画の詳細が分かる書類を提出します。具体的には、駐輪場の設置場所の地図やレイアウト図、収容台数や設備仕様がわかる設計図、工事費用の見積書、土地の登記簿謄本や賃貸借契約書の写し、計画概要書などが求められます。自治体によっては申請者の身分証明や納税証明、駐輪場設置後の運営計画書の提出も必要です。提出書類をもとに自治体が審査し、条件を満たせば交付決定となります。

助成金は 年度予算内で執行されるため、申請時期に締切がある点に注意しましょう。多くの場合、その年度内に工事完了と支払いを終えることが条件となっています。したがって申請は工事着手前(または工事中)に行い、完成後の申請は認められないのが通常です。早めに申請しないと予算枠が埋まってしまうこともあります。自治体によっては先着順で予算配分し、予算が無くなり次第締め切る場合もあるため、計画が決まったら速やかに準備を進めましょう。

申請が受理されると、自治体から交付決定通知が出ます。それから工事着工し、駐輪場を整備します。工事中に計画変更が生じた場合は、変更承認の申請が必要になることもあります。また工事完了後、実績報告書や領収書類を提出して、最終的な補助金額の確定手続きを行います。自治体の指示に従い、漏れなく手続きを行いましょう。

工事完了後は、数年間、一年ごとに運営状況の報告を行います。

さいたま市の例↓

https://www.city.saitama.lg.jp/005/003/011/002/p055637.html

助成金を活用するメリット

助成金制度を利用することで、自治体・企業・マンション管理者には多くのメリットが生まれます。

経済的負担の軽減

最大のメリットはやはり費用面のサポートです。補助金により整備費用の一部が賄われるため、自己負担が減ります事業者にとっては初期投資を抑えつつ駐輪場事業に乗り出せるので、採算性が向上します。補助により収益計画も立てやすくなり、駐輪場経営の安定性が増します。

利便性向上と集客効果

助成を活用して十分な駐輪スペースと駐輪場設備を用意することは、周辺の自転車利用者にとっての利便性が大きく向上します。駅前や商業施設近くの駐輪場整備は、利用者に歓迎され地域の交通利便性アップに繋がります。企業のオフィスや商業店舗であれば、顧客や従業員が安心して自転車通勤・来訪できるようになり、集客力や従業員満足度の向上にも寄与します。地域住民にとっても生活環境が改善され、コミュニティの満足度アップに繋がります。

環境への貢献

自転車利用を促進することは、公共交通機関や徒歩との連携を高め、自動車利用の抑制による環境負荷軽減にも貢献します。放置自転車が減少し歩道が歩きやすくなることで、街の美観や安全性も向上します。助成金活用はSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも繋がる取り組みといえます。

行政との連携・社会貢献

補助金を活用した事業は行政との協働事業となるため、地域課題の解決に民間として貢献できる意義があります。「官民連携」で放置自転車対策に取り組む姿勢は対外的なPRにもなりますし、地域から感謝されるケースもあります。結果的に企業イメージや不動産価値の向上、地域との良好な関係構築といった副次的なメリットも期待できます。

せっかくの助成、しっかり活用して使いやすく安全な駐輪場づくりに役立ててください。

主な自治体の助成制度例

自治体の金額や内容も場所によってかなり異なりますが、ここでは代表的なものを一部紹介します。

※下記は2025年2月時点での情報ですので、最新情報は自治体のHPなどをご確認ください

東京都各区

東京都内の多くの区で民間駐輪場整備への補助があります。例えば江東区では区内に駐輪場を新設する事業者に対し500万円を上限に、費用の三分の一を補助しており、3年以上の継続運営などを条件に補助が受けられます。千代田区や杉並区でも同様に、駅周辺の放置禁止区域内で一定台数以上の駐輪場を設置する場合に助成金を交付しています。算出方法は経費の全体額から算出する場合と、駐輪ラックや精算機の台数ごとで計算される場合とがあります。東京都全体でも、オートバイ駐車場に対する都の補助(1台あたり10万円上限)などもあり、都市部での駐輪場不足解消に力を入れています。

松戸市(千葉県)

松戸市では駅周辺の駐輪場不足対策として、最大1,000万円もの大型補助を用意しています。民営駐輪場の整備費用の一部を助成する制度で、補助額は上限1,000万円まで(実際の補助額は基準に基づき算出)。これだけ手厚い補助があれば、大規模な駐輪場建設も視野に入れやすく、官民連携で駅前の放置自転車対策を強化する狙いがあります。

京都市(京都府)

京都市でも「民間自転車等駐車場整備助成制度」として上限600万円まで整備費を助成する取り組みがあります。公共の駐輪場設置が難しいエリアで民間の力を借りて駐輪場を整備するのが目的で、対象地域を限定しつつ助成を行っています。観光都市でもある京都は景観にも配慮した駐輪場整備が求められるため、木目調の駐輪施設などデザイン面で工夫された整備も見られます。

西宮市(兵庫県)

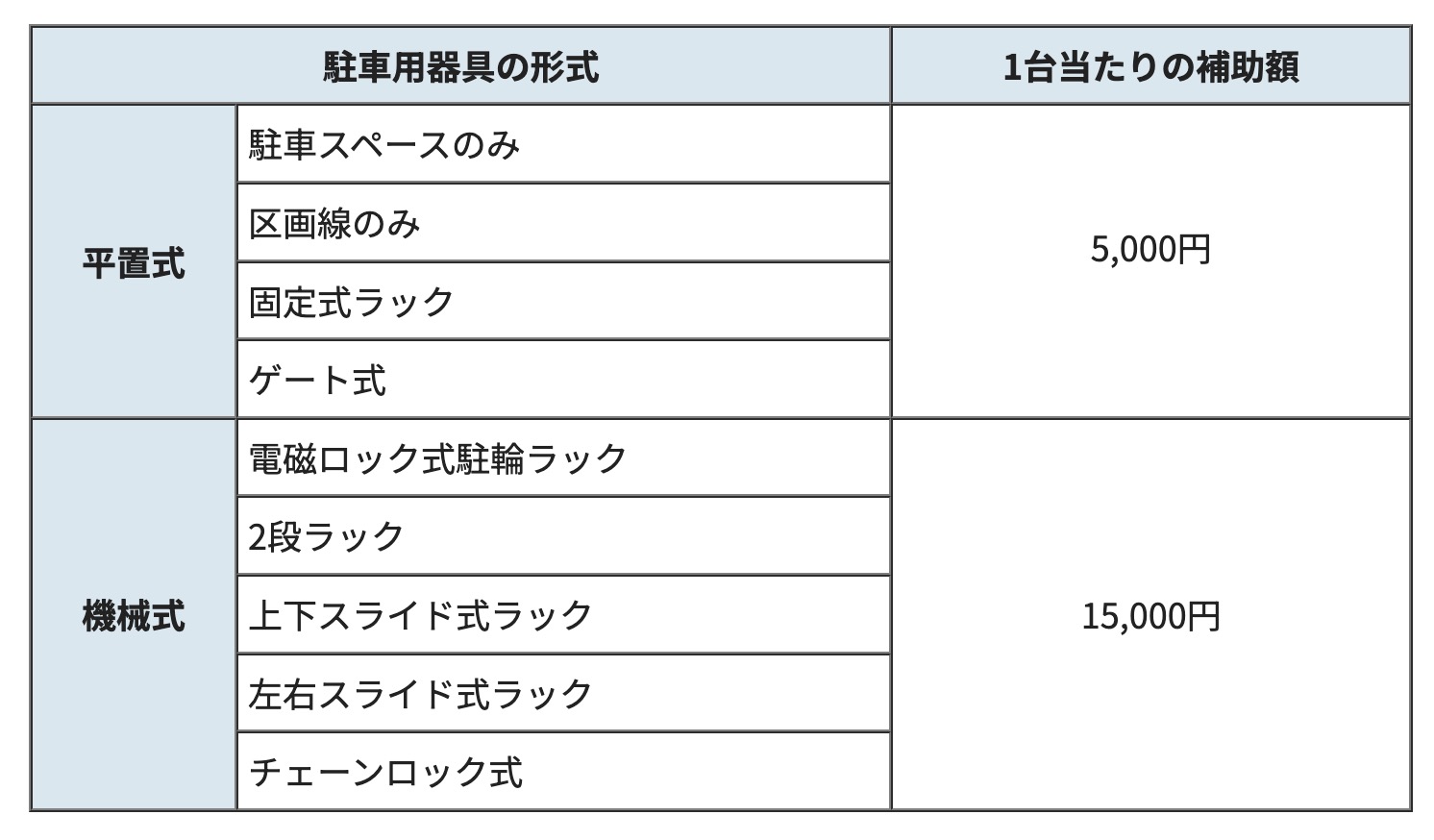

西宮市は主要駅周辺が対象で、収容台数5台以上・不特定多数利用などの要件を満たす民間駐輪場に補助を行っています。助成額は「実際の建設費+駐輪設備費の合計」または「台数×5万円」のどちらか低い額とされ、令和5年度は年間予算50万円と小規模ながらも、民間の小さな駐輪場整備を後押ししています。例えば10台分の駐輪場を整備する場合、最大で50万円(5万円×10台)の補助が得られる計算です。

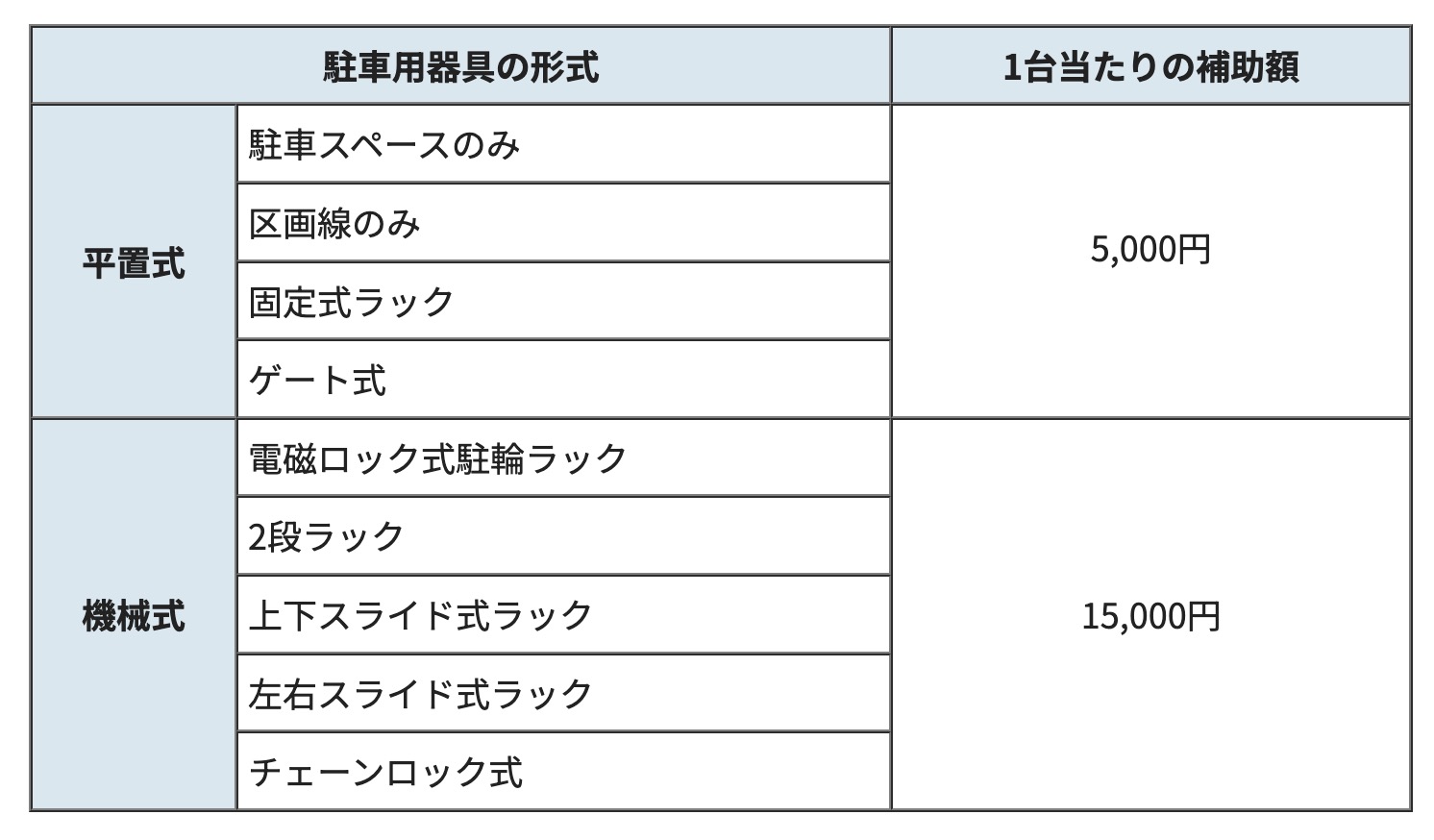

さいたま市(埼玉県)

さいたま市でも「民営駐輪場設置補助制度」があり、一定要件を満たす駐輪場の新設・拡張に対し費用補助を行っています。駅から300m以内や50台以上収容など条件がありますが、都市計画の一環として各自治体が同様の制度を設けている典型例と言えます。政令市・中核市レベルでも駐輪場助成は広く採用されており、地域の実情に合わせて補助額や条件が設定されています。

これら以外にも、全国の多数の自治体で独自の駐輪場助成制度が運用されています。それぞれ予算規模や補助単価、要件に違いがありますので、計画地域の自治体に詳細は確認してみてください。

駐輪場助成金申請時の注意点と採択の成功ポイント

助成金申請にあたって、以下の点に注意するとスムーズに採択され、事業成功につながります。

要件の確認と計画調整

助成対象となる条件(場所・規模・運営方法など)を事前によく確認しましょう。例えば「放置禁止区域内」「収容30台以上」「3年以上運営」など典型的な要件があります。要件を満たせない場合は、計画を見直すか、近隣の他敷地との共同設置など工夫を検討します。またマンションの場合は一般開放して不特定多数利用とみなされる形にする、といった対応で要件クリアを図った事例もあります。計画段階で助成要綱を熟読し、自社の計画とのすり合わせを行いましょう。

スケジュール管理

補助事業には期限があります。年度内完了が求められるケースが多いため、逆算して計画を立てます。申請受付期間も限られる場合があるので見逃さないようにしましょう。特に人気の補助金は早期に予算消化されることもあるため、可能なら年度初めから準備して早めに申請するのが安全です。工事請負業者とも調整し、工期に無理がないか確認します。

書類不備の防止

申請書類は漏れなく正確に用意します。書類不備や不足は受理されない原因となります。チェックリストを活用し、必要書類(申請書、計画図、見積書、証明書類 etc.)が全て揃っているか複数人で確認しましょう。提出前に担当課と事前相談を行い、書類の書き方や添付漏れがないか確認してもらうのも有効です。

関係者の合意形成

企業や施設内でプロジェクトを進める場合、関係する人々の合意形成も成功のポイントです。助成を受けるために一般開放や運営方法の変更が必要な場合、それによる影響について事前に話し合い、理解を得ておきます。地域に開放する場合は近隣住民への告知・説明も丁寧に行い、トラブル防止に努めます。

専門家の活用

助成金の申請や駐輪場設計・施工に不慣れであれば、専門業者やコンサルタントの力を借りることも検討しましょう。プロの視点で需要予測や最適なレイアウト提案も得られるため、結果的に質の高い駐輪場ができ、助成金も有効に活かせます。

最新の駐輪場助成金・補助金情報を入手する方法

駐輪場助成金の制度は自治体ごとに更新・変更される可能性があります。最新情報を入手するために、以下の方法を活用しましょう。

自治体の公式発表をチェック

まずは各自治体の公式ウェブサイトや広報を定期的に確認します。助成金公募の開始時期や要綱の改正などが告知されます。自治体によっては年度初めに補助金の概要を公表し、申請受付を広報紙やサイト上で案内します。特に冬〜春にかけて新年度分の情報が更新されることが多いので注意しましょう。

担当部署への問い合わせ

役所の担当部署(例:道路課・交通対策課・建築指導課など)に直接問い合わせるのも確実です。最新の要項や申請書類一式を入手できるほか、来年度以降の継続予定や予算規模の見通しなども教えてもらえることがあります。問い合わせ先は多くの場合、市役所サイトの該当制度ページに連絡先が記載されています。

補助金情報サイトの活用

民間の補助金・助成金情報ポータルサイト(例:「スマート補助金」など)や業界団体のサイトで、全国の自治体の関連補助金情報がまとめられていることがあります。そうしたサイトで「駐輪場」「自転車駐車場」などのキーワード検索をすると、各地の制度概要やリンクが見つかる場合があります。ただし情報が最新でないこともあるため、最終的には必ず自治体公式発表を確認してください。

専門家・業者から情報収集

駐輪場設備メーカーや土地活用コンサルタントなどは、各地の補助制度に通じているケースがあります。セミナーや展示会で最新の制度動向に関するセッションが行われることもありますし、相談時に教えてもらえることもあります。また、公益財団法人自転車駐車場整備センターなど業界団体が情報発信や事例集提供をしているので、その資料を読むと全国の取り組み動向を把握できます。常にアンテナを高く張り、最新の助成金情報をキャッチすることで、最適なタイミングで制度を活用できるでしょう。自治体の補助制度は毎年内容が見直されることもあるため、「昨年は対象外だったけど今年から対象に拡大された」などのチャンスを逃さないようにすることが肝心です。

まとめ

駐輪場助成金制度について解説しました。助成金を上手に活用すれば、コスト削減と地域貢献を両立した自転車駐輪環境の整備が可能になります。

駐輪場の整備は、単に自転車を停める場所を作るだけでなく、地域の課題を解決したり景観を整えることにも貢献する重要な取り組みです。

助成金を活用することで、コストを抑えながらより良い駐輪環境を整備できます。

この記事が、自転車が快適に利用できる街づくりに貢献できたのなら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。